一九三一年四月号的《留声机》杂志刊登了一篇拉赫玛尼诺夫的专访。这位横跨世纪的伟大音乐家明确表达了对音乐广播的抗拒,口气相当严重,说「无线电广播摧毁了音乐的灵魂与真义」。

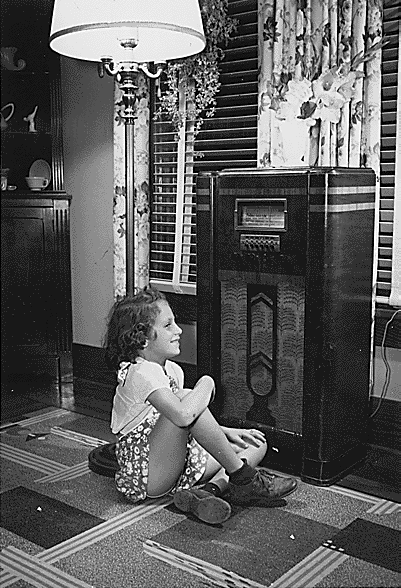

那时他五十八岁,寿命只剩十二年。而音乐广播正值青春期、在过去十年里方兴未艾,家家都要围着匣子坐。照亚当斯科技定律的说法:「任何在我三十五岁后诞生的科技,都是违反自然规律要遭天谴的」,拉氏的言辞自然情有可原。

当然,理由还有一层,音乐电台让当时唱片和留声机销量大不如前。一来听广播免费(这很难抗拒),二来,广播真正是电气时代的产物,它属于未来,留声机不是。当音乐透过麦克风变成电讯号、实时射向四面八方时,质变已经开始了。

拉赫玛尼诺夫之所以对广播音乐嗤之以鼻,是因为他珍视唱片的永恒与庄严,珍视录音时不断回听自己演奏、让作品趋近完美的过程。从二零年代开始,广播电台从播放唱片、到自组乐团现场直播演出、再到广招英才、征集适合电台播出的原创音乐,在拉赫玛尼诺夫看来,音乐的堕落来得过快了。更不用说那些把话筒架在地下酒吧、现场传送低俗爵士乐演出的独立电台了。老爷子在他纽约的河景公寓里,一不小心也会听到 WHN 的靡靡之音吧?

(为广播而创作的音乐 Der Lindberghflug,描述了一九二七年横跨大西洋的飞行壮举。那是二十世纪的一次里程碑式的媒体事件,广播在其中扮演着重要角色)

-

我有点恍惚,看这论调,怎么一个世纪前对于「录音 vs. 现场」、「永恒 vs. 即时」的纠结,到今天似乎依然成立?

广播和互联网,都是打破地理疆界、阶级疆界的新媒体。它们让创作更加经济便捷(不必调用大编制乐队),也因为不必取悦购票入场的音乐厅观众,创作者有了多元灵活的选项,超越题材、体裁、篇幅的种种条框。我都免费给你听了,让我放飞一下又如何,是吧?

想到纪录片《成吉思汗蓝调》里潦倒的美国盲人歌手 Paul Pena,冥冥中听到来自图瓦的神秘呼麦、并于晚年远赴中亚腹地来一场寻根之旅,若非短波电台所赐,这场奇遇根本无从发生。这是属于二十世纪的魔法。

广播能变魔法,互联网当然更能了。它们一边淘汰着落后产能,一边让音乐创作、传播发生质变,顺便让恋旧者寒心。

-

拉赫玛尼诺夫恋旧,说广播音乐转瞬即逝,看不见摸不着,什么都留不住,还是录音好,反复打磨一张唱片,流芳百世。

说的也没错,无论广播还是互联网,音乐由此摆脱唱片载体,被分解为虚无的信号。而一旦成为信号,就意味着流通环节中的任何人都可肆意摆弄之,压根是作者没法控制的,太没安全感了。

拉赫玛尼诺夫也没想到,录音在今天再次脱离唱片形态、卷入数字洪流。理论上它们实现了数字永生,可是它们留下来了吗?被记住了吗?还是说,它们被洪流冲散、降解、化作明日洪流的堆肥?

录音技术的允诺、旧人孜孜不倦的完美与永恒,当然没有消失,只是如空气一般,自然到没人在乎了。而且,那些被录音室所纵容的完美主义,正面临新的问题——当你真的可以捏出完美作品,然后呢?人们喜欢美,又怕过于完美,auto-tune 统治下的无瑕音准,就像美颜滤镜一样让人因爱生恨。完美成了诅咒。

-

实时演出的音乐也非短命,它从音乐厅跳进收音机、再进到电视里、YouTube 上。与此同时,发生在场馆厅院、俱乐部里的演出也从未停止,现场音乐始终与录音艺术分庭抗礼。

有意思的是,在今天,现场演出似乎更是我们攒钱期待、反复谈论、占据记忆空间的稀缺。所有即兴片段、曲间尬聊、乃至弹错,都比录音室里的完美无瑕来得珍贵。现场甚至取代唱片,成了音乐的实体化存在(本该如此,唱片才是假货)。尽管它一次性、流动于无形,至少这流动与我们的生命同步。我们与成千上万人一起,手握流沙,收束散落八方的时间线。世界越是原子化,这共时性就越奢侈。

拉赫玛尼诺夫讨厌广播,道出了电子媒介的本质:一切内容,在它们眼中皆是信号。电子媒介的唯一工作就是,把信号以光速传送给所有人。对美的追求,对永恒的寄托,均不在此列。你说广播真像拉赫玛尼诺夫所言,「摧毁了音乐的灵魂与真义」吗?他一面相信音乐有摸不到的灵魂,一面又信那灵魂住在录音唱片里,多少有点自相矛盾——音乐若有灵魂,可是一张唱片抓得住的?

人很奇妙,抓不住的东西,倒要使劲抓住。我们供奉旧物在博物馆,我们对着荧幕幻影落泪,虚虚实实之间,界线总模糊。反正记忆这东西,本是虚实莫辨的一团脑浆。

音乐一样,长命又短命,瞬间即永恒。它是流动的艺术,必须要有时间轴才成立。而我们录音,是要把音乐从原本时间线上摘取下来,再固化到人造载体的无尽循环里,我想对于任何有灵魂的活物,这都足够残忍了。

李源

2024.9.4

"人很奇妙,抓不住的东西,倒要使劲抓住。我们供奉旧物在博物馆,我们对着荧幕幻影落泪,虚虚实实之间,界线总模糊。反正记忆这东西,本是虚实莫辨的一团脑浆。"

这段很 有意思!

我喜欢这段文字,有意思,继续请:)